澳門的街巷裡藏著一部「舌尖上的世界史」——土生葡菜。這道獨特的混血菜系,誕生於16世紀葡萄牙航海家的遠洋船艙,源自澳門土生葡人社群的灶台,最終化作聯合國非遺名錄上的文化符號。大航海時代的商船從非洲、印度、東南亞運來香料與食材,與華南的飲食傳統碰撞交融。

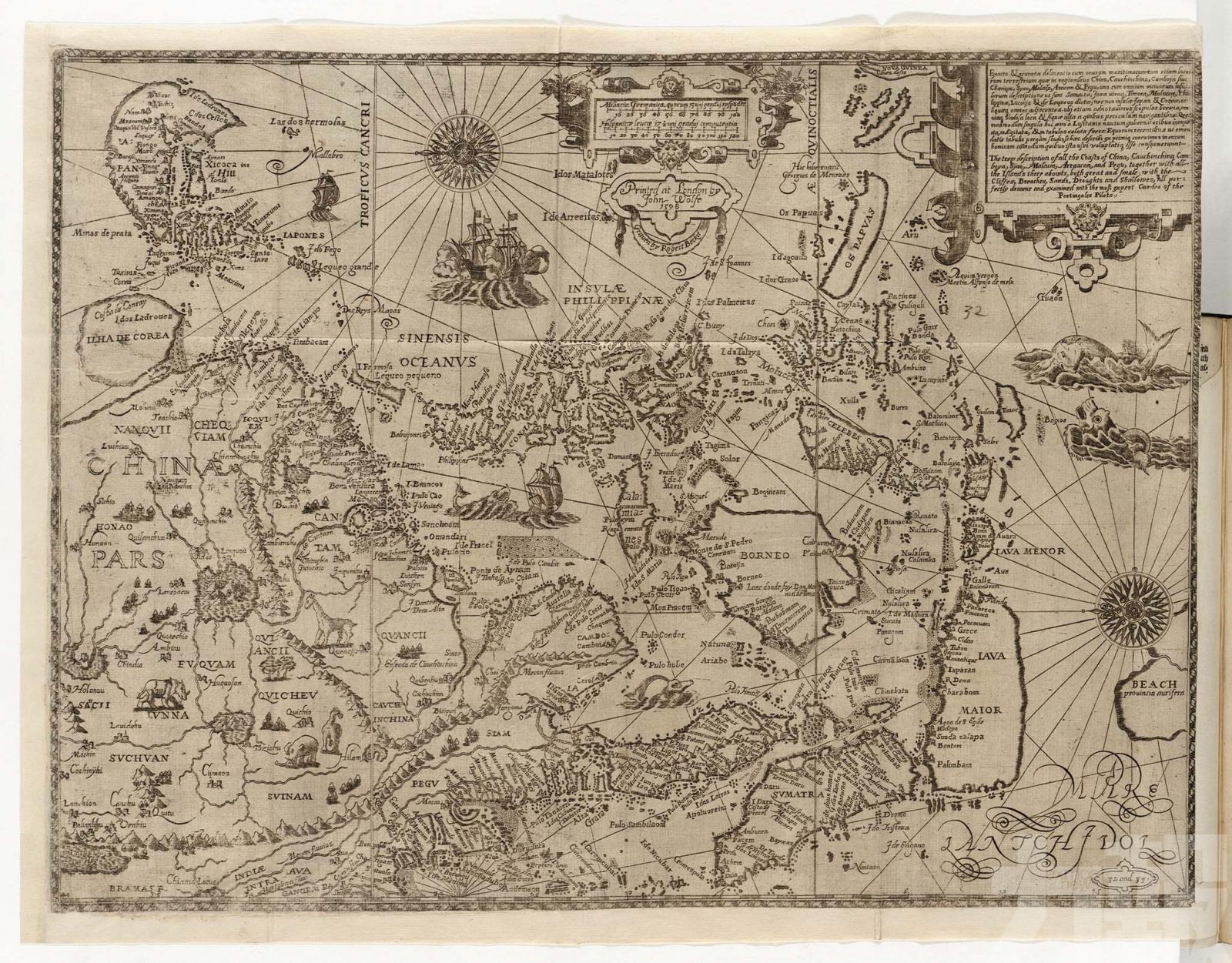

大航海時代的食材遷徙 葡萄牙人進入東印度、馬六甲、中國等的航程圖。 (澳門記憶官網圖片)

葡萄牙人進入東印度、馬六甲、中國等的航程圖。 (澳門記憶官網圖片)

1513年,葡萄牙船隊駛入珠江口,船艙中裝載的不僅是銀幣與火槍,更有一場悄然萌芽的飲食革命。為應對漫長航程,水手們攜帶的醃製鱈魚(馬介休)與橄欖油,意外成為澳門土生菜的基因序曲。非洲莫桑比克的「 piri-piri 」辣椒、印度果阿的黃薑、馬六甲的椰奶,這些沿途掠奪或貿易得來的香料與食材,在澳門與華南的醬油、臘腸相遇,開啟了味覺的混血實驗。最具戲劇性的是「葡國雞」的誕生。葡萄牙人試圖複製家鄉的藏紅花燉雞,但昂貴的藏紅花難以取得,廚娘們便以印度黃薑與檸檬葉替代,意外創造出更濃烈的南洋風味。這道「殖民地的妥協之作」,如今反成澳門美食的標誌。

通婚家庭的廚房革命 非洲雞。(澳門土生菜資料庫網圖片)

非洲雞。(澳門土生菜資料庫網圖片)

1557年澳門成為葡萄牙居留地後,葡人與華人通婚形成的土生社群,成了飲食融合的熔爐。殖民政策要求葡人與本地婦女聯姻,這些跨文化家庭的主婦們,以中式陶鍋燉煮葡式海鮮,用廣式醃製法處理馬介休,甚至將印度咖喱與馬來椰奶調和成「澳門黃金比例」。「非洲雞」便是這種混血智慧的結晶:雞肉先以醬油醃製,裹上葡式麵包糠油炸,最後澆上莫桑比克辣椒與印尼椰奶熬製的醬汁。這道菜在里斯本被誤認為「正宗葡國菜」,實則是澳門土生婦女的創造。而「大雜燴」更是一鍋煮盡殖民史——葡式燻腸、粵式臘肉、印度月桂葉在陶罐中沸騰,恰如澳門這座港口的縮影:不同族裔、信仰與商業利益在此熬煮出共生的滋味。這些主婦們的廚房,實為最早的全球化實驗室。她們將葡萄牙的「 Caldeirada 」(海鮮雜燴)改造成中式砂鍋版本,用潮州鹹蝦醬替代葡萄牙的鯷魚醬,甚至將巴西木薯粉融入廣式糖水,創造出「木糠布甸」這類混血甜點。每一道菜背後,都是一個跨族裔家庭的故事。

香料貿易的權力隱喻 免治肉碎飯。(澳門土生菜資料庫網圖片)

免治肉碎飯。(澳門土生菜資料庫網圖片)

土生葡菜的食材清單,實為葡萄牙殖民網絡的航海圖。馬介休象徵著海洋霸權的補給策略,丁香與肉豆蔻折射出香料貿易的暴利本質,而「免治肉」中的碎肉炒馬鈴薯,則揭露了殖民地經濟的平民生存哲學。有趣的是,當葡萄牙本土用橄欖油烹調時,澳門廚娘卻以豬油替代——這不僅是食材匱乏的妥協,更是飲食權力的悄然轉移。就連「鹹蝦酸子豬肉」中的潮州鹹蝦醬,也成為華南物產反向塑造殖民飲食的例證。這種「在地化逆襲」甚至影響了葡萄牙本土飲食:里斯本老城區的「澳門餐廳」如今供應改良版非洲雞,廚師坦言:「我們得向澳門學習如何處理香料,他們的配方比我們更懂平衡。」更值得玩味的是「咖喱」的角色轉變。在印度,咖喱是宗教儀式的一部分;在葡萄牙,它被視為異國情調的點綴;而在澳門土生菜中,咖喱與椰奶的結合成為平民餐桌的日常。這種「去神聖化」的過程,恰如澳門本身——從殖民前哨站蛻變為文化熔爐。

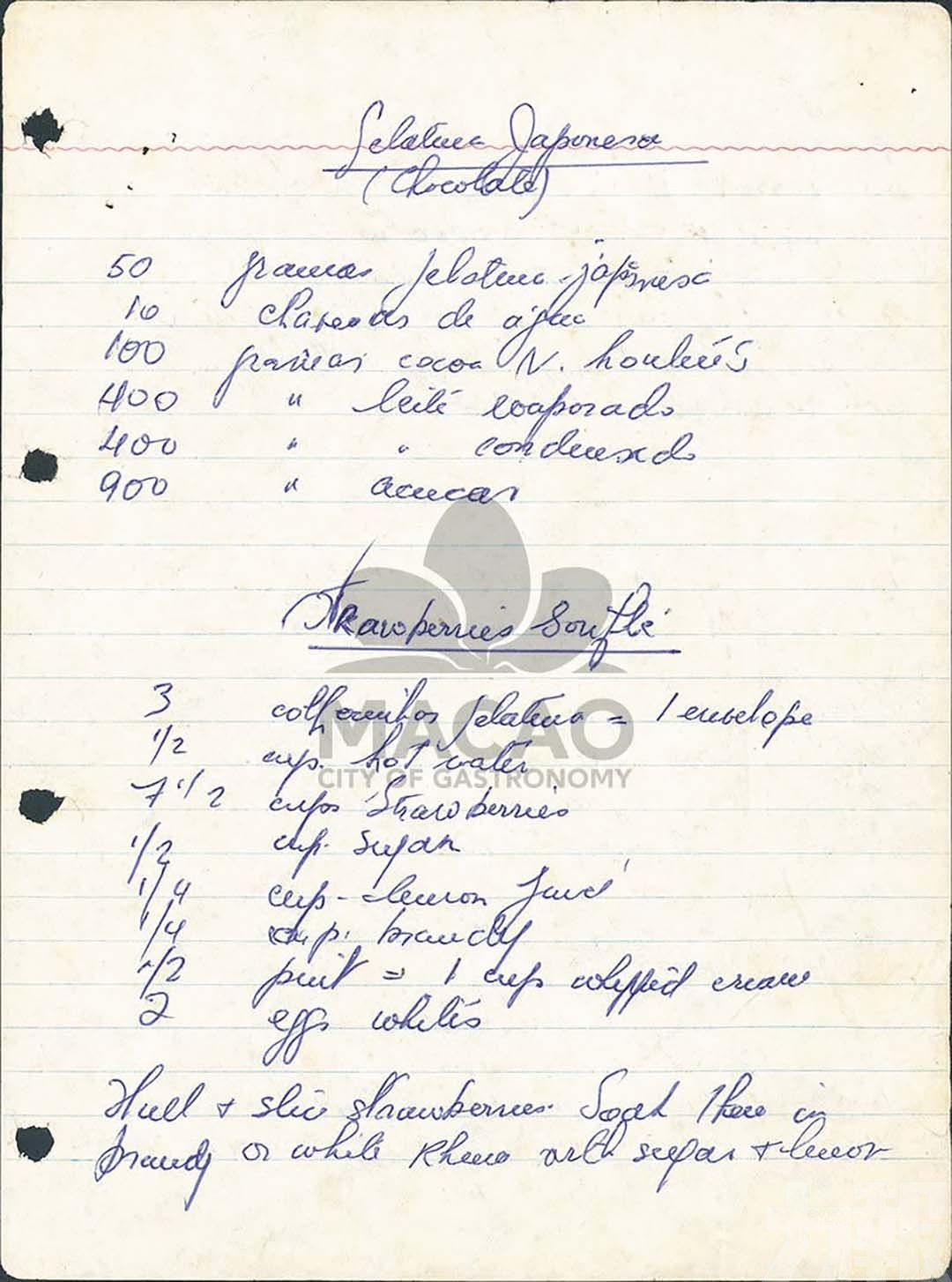

土生葡菜的當代困境 土生葡菜手稿。(澳門土生菜資料庫網圖片)

土生葡菜手稿。(澳門土生菜資料庫網圖片)

非遺光環下,土生葡菜仍面臨存續危機。老一輩廚師堅持古法醃製馬介休需耗時半年,年輕一代卻傾向使用現成鹽漬品;「鹹蝦醬」所需的本地小銀蝦因填海工程銳減,迫使餐廳改用越南進口貨。為應對挑戰,澳門政府與民間展開多層次的文化保育行動。2017年澳門獲評「聯合國教科文組織創意城市美食之都」,土生葡人美食的保護被提升至城市可持續發展戰略層面。2020年澳門旅游文化局啟動「澳門土生菜食譜全球徵集」計劃,廣泛搜集散落民間的食譜與手稿電子檔案,目標納入資料庫,推動跨地域、跨世代的技藝傳承。澳門旅遊學院於2021年成為國家級非遺「土生葡人美食烹飪技藝」的保護單位,其教學餐廳復原瀕臨失傳的舊菜式,並推出土生菜自助餐,讓公眾一次品嚐多款經典與創新菜式。餐廳內設置「澳門土生葡人美食專區」,展示珍藏食譜手稿、書籍及烹飪影片,供用餐者閱讀及觀看。這些行動既保留土生菜的文化基因,也探索全球化時代的創新可能,為這道混血滋味開闢存續的新路徑。