土生葡菜承載著澳門四百年的歷史記憶,是航海文明與本土智慧碰撞的產物。其餐桌上的每一道菜,既是家族情感的延續,也是多元共生的見證。正如學者佐治所言:“土生葡人的烹調術是文化大展,更是身份演變的注腳。”未來,如何在全球化浪潮中平衡傳統與創新,將是這一文化瑰寶持續煥發生機的關鍵。

婚宴裡的「三茶」密約 木糠布甸。(澳門文化遺產網站圖片)

木糠布甸。(澳門文化遺產網站圖片)

土生葡人將婚俗稱為「行三茶」,這源於婚禮需歷經「早茶、午茶、晚茶」三階段宴席的傳統。清晨由男方家族送來的「鳳凰酥」與「金蠔臘味糯米飯」,實則暗藏著粵式「過大禮」的基因;午間在教堂行禮後的「葡國新娘湯」以番茄燉牛尾為基底,卻又點綴著馬來西亞帶回的肉豆蔻;待到晚宴壓軸的「甜茶」時分,印著青花的中式瓷碗盛著葡式木糠布甸,賓客們用包著紅紙的銀匙分食,彷彿將東西方的祝福同時含化在舌尖。二十世紀初的土生家族婚宴手札記載,主婦們會用威士忌酒瓶醃製「鹹蝦醬」以替代難以取得的馬介休,這種就地取材的智慧,讓婚宴菜單成為航海時代的食材縮影。

聖誕餐桌的文化密碼 土生葡人美食烹飪技藝 -牛油糕製作技藝。 (澳門文化遺產網站圖片)

土生葡人美食烹飪技藝 -牛油糕製作技藝。 (澳門文化遺產網站圖片) 聖誕聚餐。(澳門記憶官網圖片)

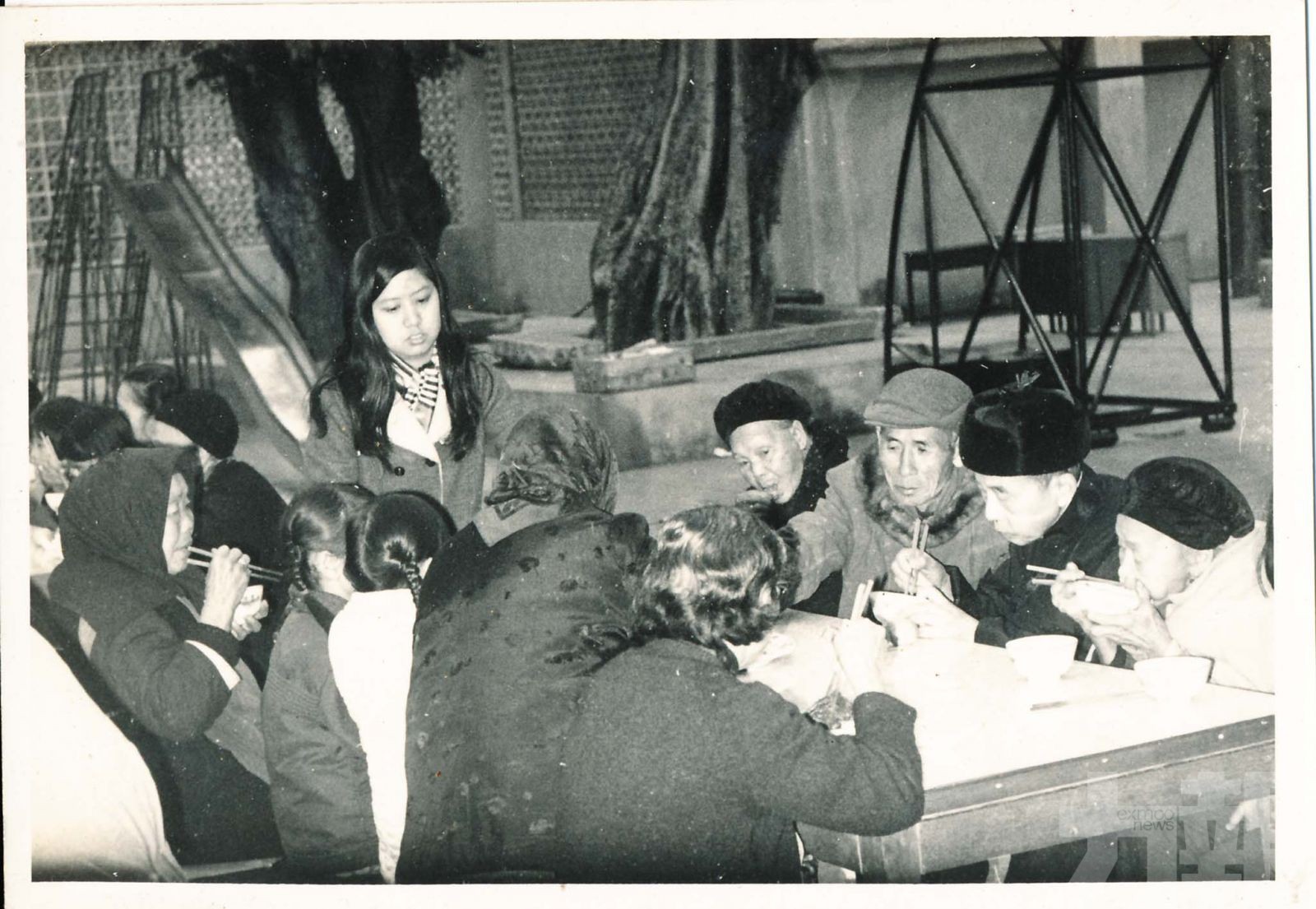

聖誕聚餐。(澳門記憶官網圖片)

若說婚宴是族群融合的展演,土生葡人的聖誕餐桌則更像隱秘的文化保險箱。每年十二月,澳門老城區烘焙店的空氣中常瀰漫著肉桂與牛油的醇香。主婦們以本地鴨蛋製作「古拉索蛋糕」,這種源自荷屬安地列斯群島的甜點,在澳門演化出加入陳皮與欖仁的變體,成為聖誕甜食的獨特印記。而象徵耶穌襁褓的牛油糕,則以阿拉伯食譜為源頭,經印度傳入後融入杏仁與椰汁,甜香軟糯的質感宛如中式年糕,卻透著南亞風情與葡式節慶的虔誠。平安夜的餐桌上,甜與鹹的對話仍在延續。慢火煨煮八小時的「燜牛脷」,以廣式柱侯醬的豆香平衡葡萄牙紅酒醋的酸澀,醬汁中沉澱著數百年的遷徙與調和。這些交融的風味,恰如大三巴石階上巴洛克與東方浮雕並存的聖母像,在甜膩與鹹鮮中咀嚼出滄桑的回甘。

農曆新年的另類年味

在媽閣廟的爆竹聲中,土生葡人餐桌上的「賀年雜燴」總讓外地食客困惑——臘腸與葡式煙燻腸共冶一爐,髮菜蠔豉旁擺著葡式血腸燉豆,裝著瓜子紅棗的漆盒裡總藏著幾顆鹽漬橄欖。某些家族至今保留著「初二開年食馬介休」的傳統,但浸發鹹魚的水中必加入福建老酒與廣東陳皮,這種「以漢法調和葡饌」的智慧,在早年《土生節慶食譚》手稿中,被作者幽默地註解為「用珠江的水煮大西洋的魚」。最耐人尋味的莫過於「土生粽」,以蕉葉包裹的糯米中既有葡式臘腸與黑橄欖,也不吝加入冬菇與鹹蛋黃。某些家族會特製「雙色粽」,半邊染著葡式紅酒醬汁,半邊沁著中式梘水鹼香,猶如半島上並存的觀音堂與聖老楞佐堂,在蒸汽氤氳中達成某種心照不宣的和解。