澳門開埠400多年,文藝活動一直生生不息,回歸以來,特區政府一直推動文藝發展,更是提出「文化澳門」的施政願景,更有不少文藝人默默耕耘,用一個又一個作品打造出如今蓬勃發展的文化之城,讓澳門當選今年的「東亞文化之都」。為致敬澳門文藝家,澳門基金會推出「只有文藝家──致敬澳門文藝家」系列活動,包括本次線上展覽、實體展覽和出版《「只有文藝家──致敬澳門文藝家」肖像畫及人物故事集》。本期筆者將會以自己的拙見,以文化與藝術兩個方面挑選數位代表的故事,從中領略澳門文藝發展的點滴故事。

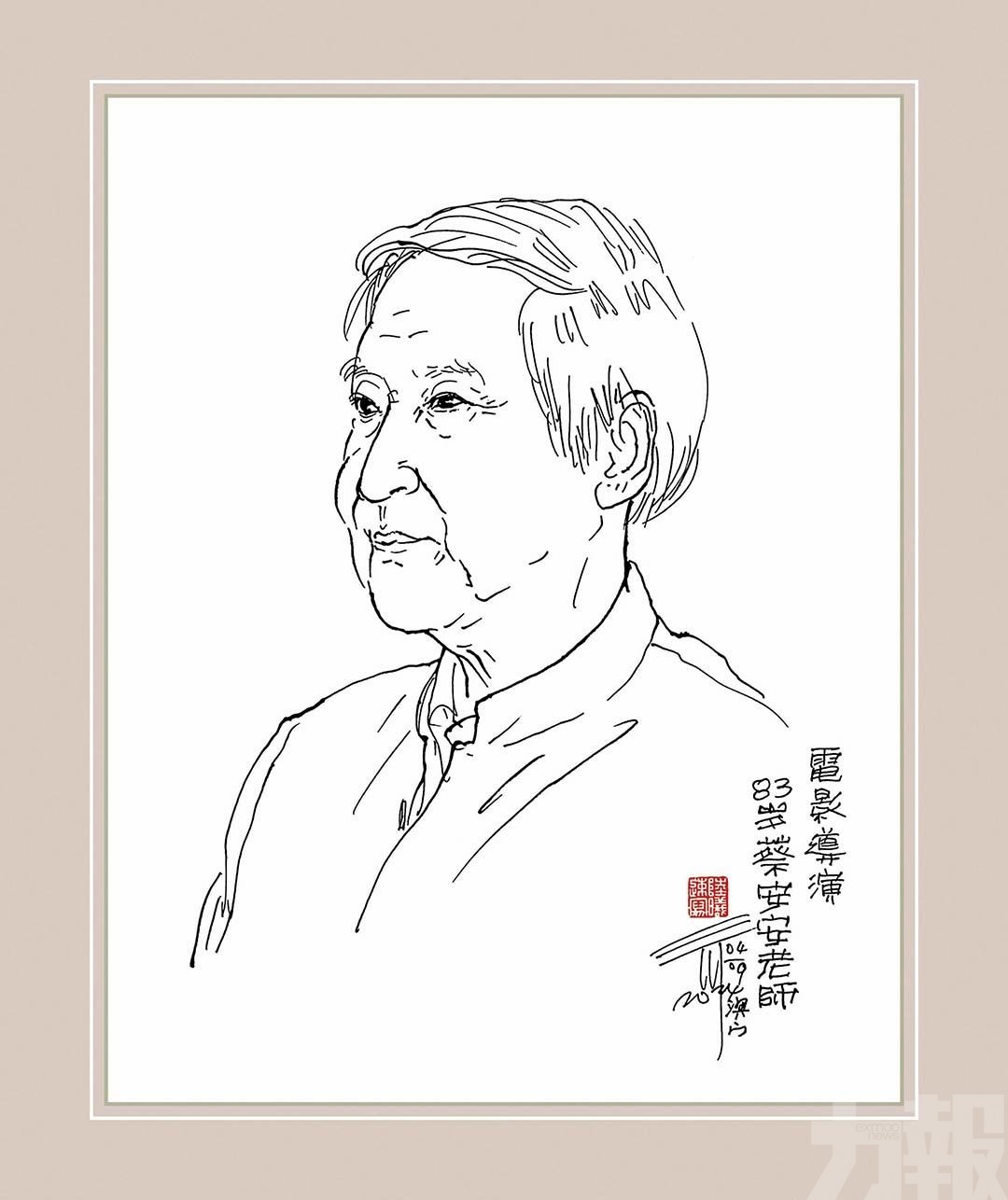

據了解,「只有文藝家──致敬澳門文藝家」系列活動由澳門藝術家陸曦先生為一百三十多位澳門資深文藝家繪畫肖像,並由多位澳門文學創作者為文藝家進行專訪及撰寫故事。參與的文藝家涵蓋寫作、戲劇、影視、音樂、美術、曲藝、舞蹈、攝影、書法及學術研究等多個領域。這些作者以筆為鏡,陸曦先生以畫為光,在2024年至2025年共同映照出這些文藝家的人生軌跡與藝術追求。他們的故事,是澳門文化從萌芽到繁茂的縮影,是中西文明交融共生的注腳,更是澳門這座城市精神氣質的靈魂所在。

據了解,「只有文藝家──致敬澳門文藝家」系列活動由澳門藝術家陸曦先生為一百三十多位澳門資深文藝家繪畫肖像,並由多位澳門文學創作者為文藝家進行專訪及撰寫故事。參與的文藝家涵蓋寫作、戲劇、影視、音樂、美術、曲藝、舞蹈、攝影、書法及學術研究等多個領域。這些作者以筆為鏡,陸曦先生以畫為光,在2024年至2025年共同映照出這些文藝家的人生軌跡與藝術追求。他們的故事,是澳門文化從萌芽到繁茂的縮影,是中西文明交融共生的注腳,更是澳門這座城市精神氣質的靈魂所在。

吳志良——為澳門打造一片綠洲 吳志良致力於為澳門打造一片文化藝術「綠洲」。(澳門記憶提供圖片)

吳志良致力於為澳門打造一片文化藝術「綠洲」。(澳門記憶提供圖片)

澳門基金會行政委員會主席吳志良在序言中提及,四百餘年的歷史長河中,澳門始終是東西方文明交匯的港灣,中華文化的根脈從未斷絕,葡韻風情的枝葉亦在此舒展。所謂「沙漠」,不過是外界對這座小城文化積澱的誤讀,而真正的綠洲,早已在民間悄然生長。

在「人物故事集」中的《一半文學 一半學術──吳志良》中寫到,早在大學期間,吳志良就開始往報紙投稿,後來到澳門更是獲得《澳門日報》原社長李成俊賞識,受到很大鼓勵,寫作動力大增。

而在上世紀八十年代,「澳門是文化沙漠」這一觀點開始流傳,吳志良對此則有不同的看法。在葡萄牙完成學業後,吳志良再次「回」 到澳門,自1992年出任澳門基金會管理委員會委員後,他即致力於為澳門打造一片「綠洲」。多年來一直在澳門基金會工作,為澳門打造「綠洲」的理念得以貫穿始終。他主編了多套與澳門有關的社科叢書,如《澳門論叢》《新澳門論叢》《濠海叢刊》《澳門法律叢書》以及《澳門叢書》等等。

穆欣欣——「我不是一個作家」 穆欣欣與許子東、王十月、張培忠做現場直播暢談粵港澳大灣區文學。 (澳門記憶提供圖片)

穆欣欣與許子東、王十月、張培忠做現場直播暢談粵港澳大灣區文學。 (澳門記憶提供圖片)

而有趣的是,這篇《一半文學 一半學術 ──吳志良》的作者之一是穆欣欣,她同樣是今次收錄的一百三十多位資深文藝家其中一位。說起穆欣欣,社會更多關注她曾擔任澳門特區政府文化局局長一職,現有人知道她同樣是一位作家,即使她自己在「人物故事集」笑說「我不是一個作家」。故事集中提及,「用『不是作家』來定位自己,顯然是自謙了。然而,對於近年來她時而做戲劇研究, 時而寫散文、時而做書的主編、時而做活動策劃、又時而客串學術講座主持,不僅僅局限於『作家』的定位上,似乎也能說得通」。

故事集也將穆欣欣比喻成「讓澳門文化散珠成串之人」,文中寫到穆欣欣也花了大量的精力為澳門文學界做嫁衣──從2012年參與澳門基金會和內地作家出版社、中華文學基金會合作的《澳門文學叢書》,至今已出版五套共七十九冊。「叢書」是澳門文學進入內地最大型的「文學工程」。不止文學,欣欣在澳門與內地交流合作上一直是「超級聯絡人」,難怪早在十多年前她就被媒體譽為「將澳門文化散珠成串之人」。

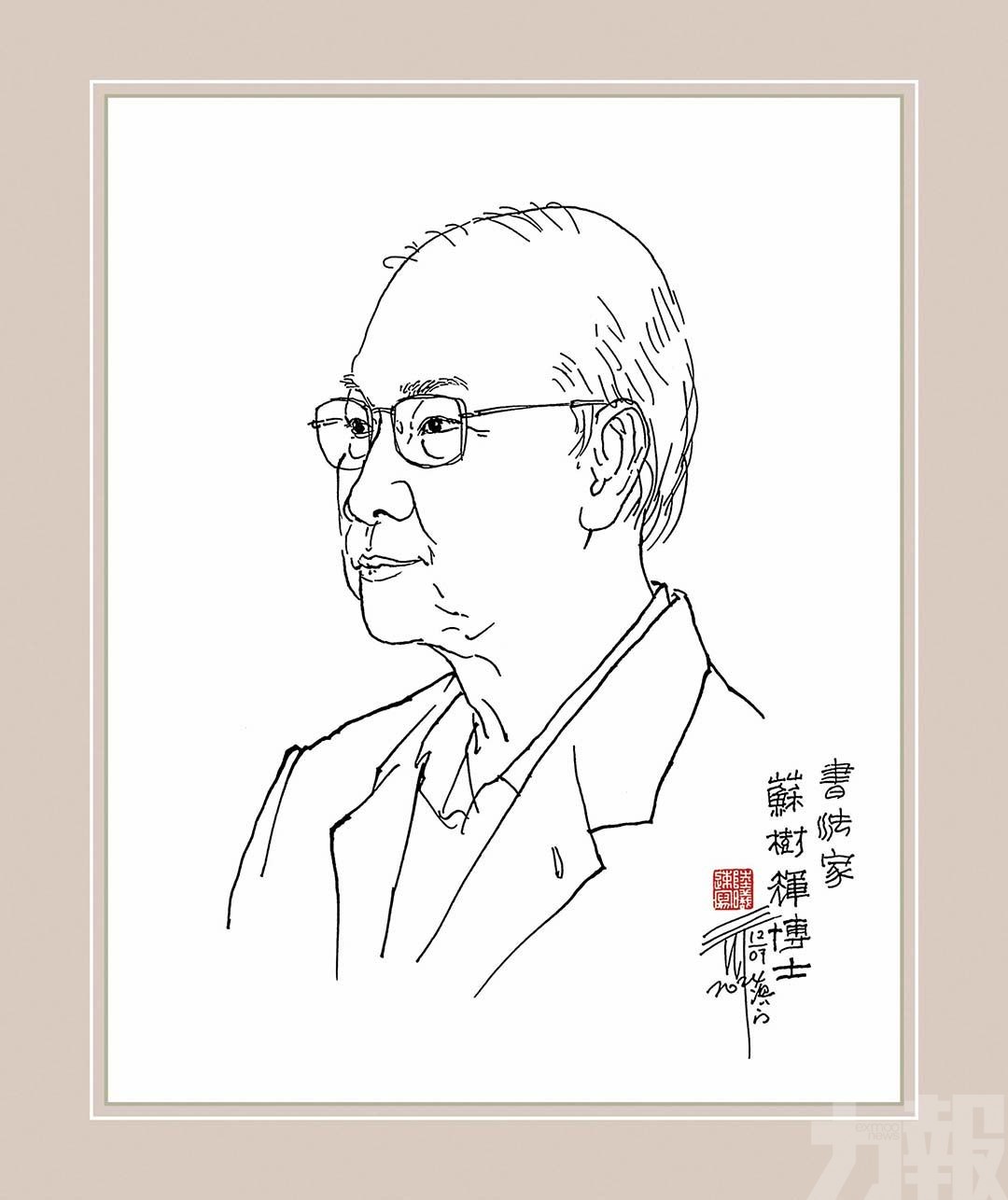

蘇樹輝——「澳門文化雙面神」 蘇樹輝以「文化雙面神」將澳門定義在時代文化藝術的意識形態上。 (澳門記憶提供圖片)

蘇樹輝以「文化雙面神」將澳門定義在時代文化藝術的意識形態上。 (澳門記憶提供圖片)

筆者認為,若文學是「具體文學」,那麼書法便是「有形文學」,書法和文學都是通過「字」作為創作載體的藝術,在澳門書畫界中,著名書法家蘇樹輝博士對書法的美醜有與別不同的的看法,他在2004年開啟先河,以「文化雙面神」將澳門定義在時代文化藝術的意識形態上。

在《美即是醜,醜即是美的人生觀照──蘇樹輝》中寫到,「如果只是一位名不見經傳的書法愛好者,在內驅力的引領之下,在找尋自我的認知中,以一個清醒的意識來把握自己的作品,靜觀大千世界而有自我內在追求,那便是美的作品,是有靈感、有涵養的美」,「眾人在俗世嘈雜的混亂中,須靜下心來,仔細觀賞,反覆思索,推敲核心所在,久而久之,才能因為美的薰染而不斷進步」。

正如蘇樹輝博士說言,「書寫的過程是捕捉美的過程,是風格形成的必經之地,也是對自我通過多年的努力,劇場廣受好評,2021年土生土語劇列入第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。飛文基也從中領悟到保育土生土語的意義,就在於它是一條文化紐帶、是群族的集體回憶。而沒有一種文化是單一的,也不可能以血統分界。他盡了自己的力量保育土生文化,已然問心無愧。

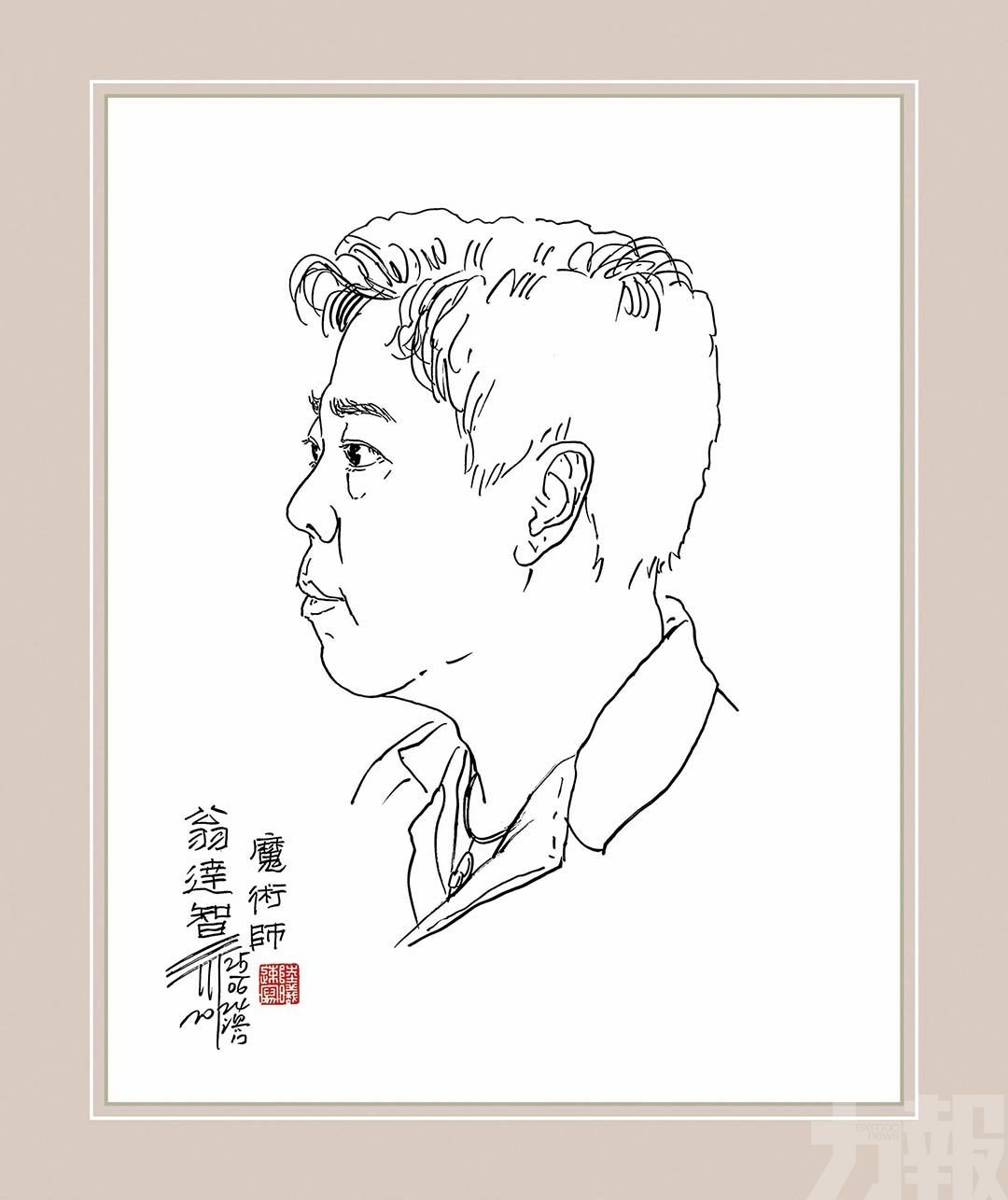

飛文基 ——文化不可能以血統分界 飛文基出前在文化中心劇院彩排。(澳門記憶提供圖片)

飛文基出前在文化中心劇院彩排。(澳門記憶提供圖片)

書法與京劇均是中國四大國粹之一,更是中華文化的瑰寶,而北有「京劇」,南有「粵劇」,那麼在澳門自然有自己的本土劇「土生土語劇場」。在「人物故事集」中收錄有一個中西文化交融的「成果」——飛文基。

飛文基作為「土生葡人」,除了是本地的知名專業律師,也是土生土語劇場」的繼承者。決心要將土生土語劇場發揚光大,吸納更廣大的觀眾群,飛文基不斷為劇場注入新元素。2000年首度加入粵語對白,卻被一些人嘲笑他「澳門剛回歸便拍馬屁!」其實他有更深遠的考量,「澳門是一個多元文化的社會,要呈現這個特質,便要加入本地常用的語言,近年我們還有普通話,劇場越多人關注,土生土語才更有活力」。飛文基享受戲劇創作帶給他的滿足感,「正因為是業餘愛好,才有發自內心的熱情,對自己要求更高」。近年他從團隊的基本演員中另外組織合唱團,去葡國演唱土生土語歌。

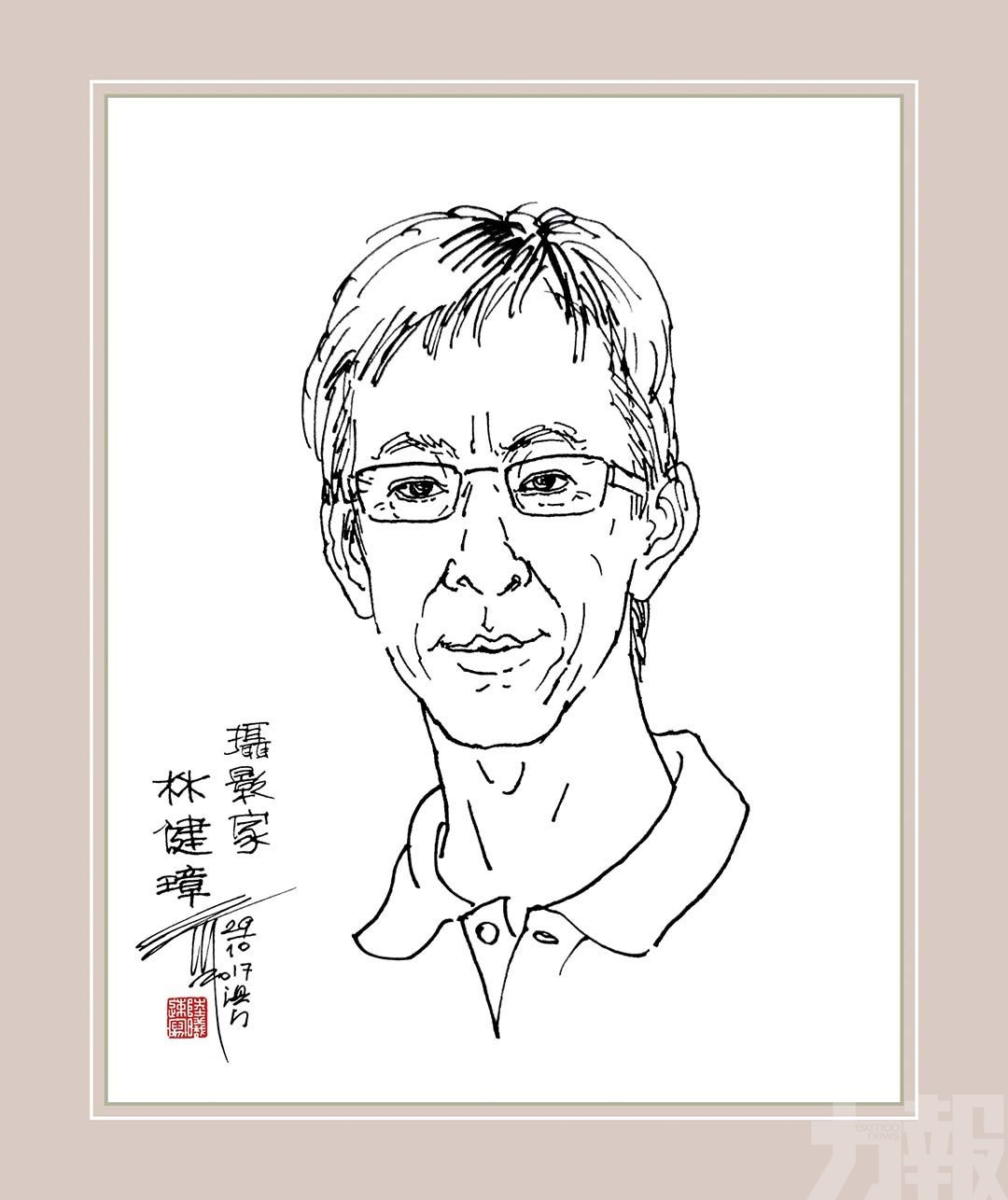

林健璋——攝影是他人生的主調 林健璋接受由國際攝影執術聯盟頒授的「攝影藝術大師FIAP Master 」名銜證書。 (澳門記憶提供圖片)

林健璋接受由國際攝影執術聯盟頒授的「攝影藝術大師FIAP Master 」名銜證書。 (澳門記憶提供圖片)

無論是文學、書畫抑或是戲劇,都由來已久,甚至是千年文化傳承,然而在文藝中,攝影藝術可以說是比較新鮮的一種,他的歷史也不過接近二百年,時至今日,智能手機的普遍讓攝影無時無刻充斥在大家的日常生活裡,在「人物故事集」中,「唯有攝影不可辜負」便是對攝影家林健璋的評語。

林健璋在攝影界取得的名銜不下五十個,今天的他是聯合國教科文組織唯一認可的國際攝影組織「 FIAP國際攝影藝術聯盟(The International Federation of Photographic Art)」澳門地區代表、澳門唯一獲頒授FIAP Master(攝影藝術大師)名銜的攝影家。

在「人物故事集」中,林健璋分享了不少他的攝影故事,無論是賣郵票買相機、拍攝大賽車被撞、拍攝期間被牛追等等,攝影是他人生的主調,其餘都是和弦,「攝影豐富了我的人生,取得獎項及榮譽固然開心,但更重要的是攝影讓我變得自信,積極向上、勤奮學習、懂得應對、謹慎思考,方方面面都對我有所裨益,塑造成今天的我。」

在澳門四百多年的歷史長河中,孕育了不少文藝家,他們用作品在澳門這個小城埋下種子,令「文化」和「藝術」這既是虛無飄渺也是觸手可碰的瑰寶在這裡生根發芽,如今透過基金會《「只有文藝家──致敬澳門文藝家」肖像畫及人物故事集》(https://www.macaumemory.mo/exhibitions/showexhibition!toSep?id=674272874ef344d393eb402cc4a0a119)的展覽,去了解文藝家的作品和故事,增強文化認同感和自豪感,凝聚文藝界力量,促進文藝界的團結及合作,為國家發展大局貢獻澳門文化力量。