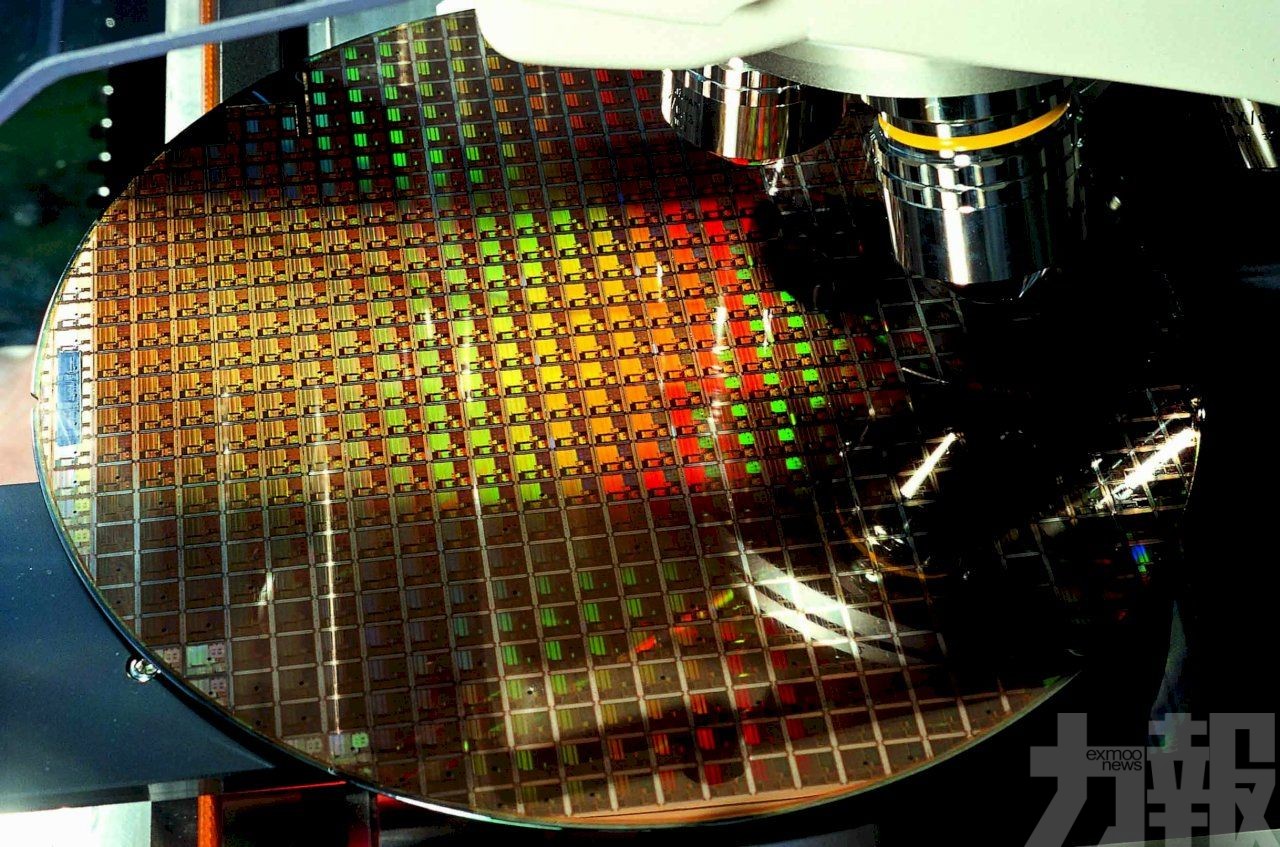

中國半導體行業協會11日發布關於半導體產品「原產地」認定規則的緊急通知,建議無論積體電路是否封裝,其進口報關時的原產地應以晶圓工廠所在地為準。此舉被視為中國針對近期對美反制措施的具體落實,將進口關稅影響範圍限定於美國本土生產的晶片,台灣與韓國等地區的晶片則不受波及。

新規明確指出,積體電路原產地認定將採用「晶圓流片地」原則,即晶片最初進行製造的地點將決定其進口原產地。中國半導體行業協會強調,這一原則符合海關總署122號令對非優惠原產地規則中「實質性改變標準」的規定,並要求企業在申報時準備相應的證明材料,供海關查驗。

根據業界分析,該規則意在限制美國晶片對中國市場的進入,同時保護本地產業。舉例而言,英特爾與德州儀器等企業長期在美國本土生產晶片,並在台灣或東南亞進行封裝。根據新規,其原產地仍將被認定為美國,因此將首當其衝受到中國加徵的報復性關稅影響。

判定焦點聚焦晶圓製造地

對此,一位上海本地封測企業負責人解釋,新規將產地判定焦點明確聚焦於晶圓製造地,意味晶片設計與封裝測試不再左右其報關原產地。例如,一顆在台積電台灣工廠生產的晶片,不論由誰設計或在哪封裝,原產地都視為台灣;同理,一顆美國工廠流片的CPU,即使在中國本地封裝,仍被視為美國原產。

根據第一財經報道,這項新規定讓在美國以外地區代工的晶片可望避開加徵關稅風險。尤以英偉達(NVIDIA)備受關注,其出口至中國的AI晶片如H20由台積電代工,預計將繼續順利流入中國市場而不受新關稅限制。AMD、高通等同樣委託台積電代工的企業,也可望保持競爭力。

值得一提的是,此政策可能對中國本土晶片企業形成雙重效應。雖短期內需調整生產與供應鏈策略以符合新規,但長遠來看,替代美國成熟製程產品的市場空間將進一步擴大。一位中國晶片企業負責人認為,輝達與AMD等以非美國產地流片的企業將獲益,而中國本地晶片廠商亦將有機會填補德州儀器、ADI等美企受阻所釋出的市場空白。

重塑供應鏈策略

Gartner分析師盛陵海指出,德州儀器及部分模擬晶片IDM業者受衝擊較大,該公司多數晶片仍在美國生產。相對而言,英特爾、博通等近年來分散全球供應鏈、降低美國製造比重者,預計可部分對沖影響。

除了關稅層面,業界普遍認為新規也將重塑供應鏈策略。原產地的重新認定將迫使企業重新考量製造地點與代工廠分布,進一步影響成本、時程與風險控制。特別是在高科技貿易受限日益加劇的情況下,供應鏈的靈活與合規性將成為競爭關鍵。

根據中國海關統計,2024年中國自美國進口總額達1,636億美元,佔全年進口總額6.2%。其中,機械電子類產品以379億美元位居首位,約占對美進口總額23%,顯示高科技類商品在中美貿易中的重要地位。

業界專家指出,雖然中國此舉屬於貿易反制範疇,但也揭示出政策導向下的產業機會。對跨國企業而言,需盡快調整生產據點與原產地規劃;對中國半導體業而言,則是一場挑戰與契機並存的結構重組。 (編輯部)