澳門的街巷曾瀰漫著火藥與海風交織的氣息。從19世紀中葉至1970年代,炮竹業與神香、火柴並稱澳門三大傳統產業,鼎盛時期全澳逾半家庭以搓炮為生,氹仔的曬香場與爆竹廠勾勒出獨特的城市輪廓。這門“危險”的手藝,見證了澳門從漁港到國際都市的轉型,更承載著幾代人的生存記憶。

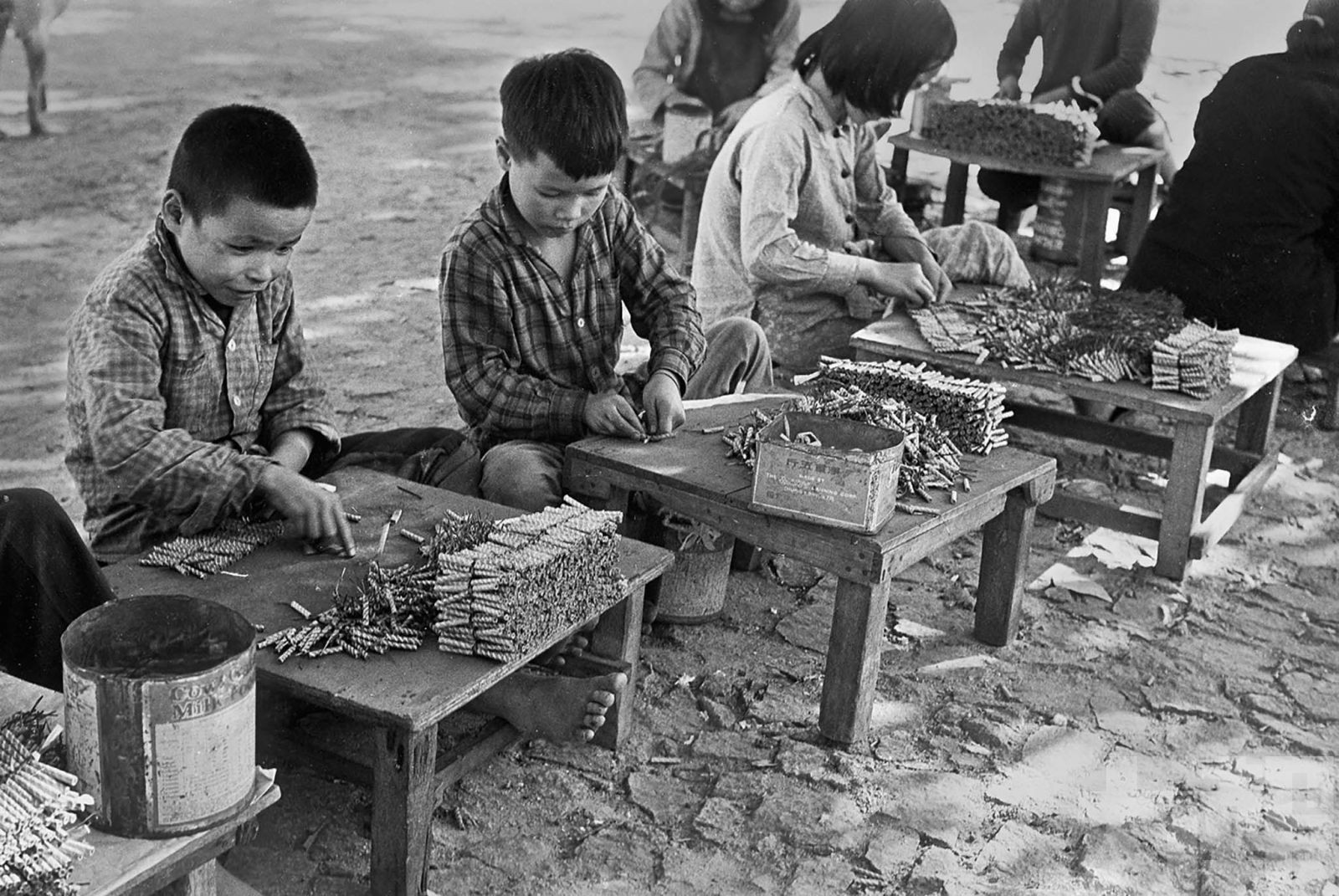

產業的黃金時代 製作炮竹。(澳門記憶官網圖片)

製作炮竹。(澳門記憶官網圖片)

澳門炮竹業的興起與地理條件密不可分。 19世紀中葉,漁民將火藥技術應用於爆竹生產,初期作坊集中於風順堂區與下環街,但因事故頻發,1880年代政府勒令產業遷至氹仔,意外催生「爆竹島」的繁榮。1920年代,被譽為「爆竹大王」的陳蘭芳在氹仔創辦廣興泰、廣興隆等炮竹廠,產品遠銷北美、印度及東南亞,甚至獲邀至倫敦英女王加冕典禮施放煙花,演出「貂蟬拜月」等戲碼,轟動國際。鼎盛時期的氹仔宛如露天工廠,婦女搓泥填藥、孩童鑿竹製殼,街頭曬滿成串爆竹,空氣中飄散著硝石與檀香混雜的氣味。火藥製作是核心技術,也是致命風險所在,配藥師傅需在深夜赤身工作,僅以襠布遮蔽,避免衣物摩擦產生靜電,火藥房外佈滿水缸,一旦爆炸可即時滅火。這種「與死神共舞」的智慧,體現了產業的脆弱與韌性,卻也埋下日後衰落的伏筆。

產業的雙重轉折 曬炮竹(氹仔益隆炮竹廠)。(澳門記憶官網圖片)

曬炮竹(氹仔益隆炮竹廠)。(澳門記憶官網圖片)

澳門炮竹業的衰落始於安全規範與全球化浪潮的雙重夾擊。1925年台山炮竹廠爆炸事故造成逾百人死傷,火光映紅半島夜空,促使政府頒布《危險品管制條例》,要求爆竹廠遠離民居,並於1960年代將生產集中至路環郊野。此舉雖降低事故風險,卻大幅增加運輸成本,產業鏈逐漸鬆動。1984年,澳門頒布《爆竹燃放許可規章》,規定非節慶日燃放需申請「人情紙」,這張薄紙成市井智慧的見證——居民婚喪嫁娶若需破例放炮。與此同時,中國改革開放重創澳門炮竹業,珠海、東莞等地憑藉低廉地價與勞動力,迅速佔領全球市場,澳門廠商為求生存,將生產北移,僅保留品牌與門市。至2000年,全澳僅存3家爆竹廠,從業者不足百人,加上新加坡等國全面禁放爆竹,澳門跟進劃定限時限地燃放區,曾響徹除夕夜的爆竹聲逐漸被電子鞭炮取代,唯餘官也街等指定區域可窺舊時風貌。

從工業遺址到文旅地標

硝煙散盡後,澳門選擇以「活化」延續炮竹業的文化基因。2022年,荒廢近四十年的益隆炮竹廠蛻變為「炮竹廠舊址遊徑」,文化局以「修舊如舊」原則保留廠房結構,並引入AR技術重現歷史場景,遊客掃描牆面二維碼即可見虛擬工匠演示搓泥、曬炮工序,舊倉庫改造成互動展廳,展出1920年代的爆竹商標、出口單據及事故新聞剪報。更具創意的是「爆竹文化節」的誕生,活動結合傳統工藝與現代科技,例如以環保材料製作無火「電子爆竹」,並舉辦「爆破藝術工作坊」,邀請當代藝術家以爆竹元素創作裝置。與此同時,澳門理工學院中西文化研究所開展口述歷史計劃,記錄老工匠的親身經歷,透過繪畫與文字重現搓炮場景,將個人記憶轉化為公共資產,這些故事透過校園工作坊傳遞,讓學生親手製作迷你爆竹模型,理解祖輩的生存智慧。益隆炮竹廠的活化,實為一場「記憶的再詮釋」。AR技術不僅重現工序,更刻意保留廠房牆面的焦黑痕跡與裂縫,暗示產業的傷痛歷史。

文明的火種永不熄滅

從海上貿易的硝煙到AR光影中的歷史重現,澳門炮竹業的百年歷程是一場危險與生存、傳統與現代的對話。益隆炮竹廠牆面上那句「硝煙散盡,記憶長存」,恰為這項手工業寫下註腳——當產業隨時代退場,文化卻能以更包容的形態重生。老工匠李伯在文化節坦言:「以前搓炮是為餬口,現在年輕人來體驗,反而讀懂了阿公阿嬤的故事。」這種轉變正是活態傳承的核心,將生存技藝轉化為文化認同,讓歷史不再是負累,而是創新的養分。隨著「炮竹廠舊址遊徑」成為文旅地標,澳門正探索工業遺產的多元價值,從非遺教育到跨界藝術,從社區參與到國際展演,這縷穿越百年的硝煙,終究在文明的火種中找到了歸處。