一九七零年代的澳門街頭瀰漫著火藥與人情交織的獨特氣味,當時《燃放爆竹火箭章程》明訂僅限春節三日合法施放,居民若需在婚喪嫁娶等場合破例,便得踏進警廳填寫俗稱「人情紙」的特別許可證,這張巴掌大的公文不僅要詳列燃放時辰地點,更需闡明用途字斟句酌,曾有老居民回憶為兒子娶媳婦想在子夜放串「千頭鞭」,託付街坊議員向警長說項半月,最終換來「准放兩分鐘」的墨跡批示,當晚兩名軍裝警員果真倚在騎樓柱旁掐錶監督,炮屑未落盡便揮手驅散圍觀人群。這種遊走於法理人情的許可制度,實則折射出殖民時期特殊的治理智慧——警方藉此掌控民間火藥流向,百姓則透過茶樓送禮、議員關說等潛規則爭取彈性,甚至衍生出代寫申請書的職業掮客,在議事亭前地擺桌為文盲漁民編造「賀壽酬神」等體面理由。當年益隆炮竹廠女工談及此證總忍俊不禁,原來廠方為測試新品威力,每月皆要向警廳申請「質量檢驗用」人情紙,有次試放新型連珠炮驚動山頭駐軍,竟惹來葡兵持槍下山查驗許可證的荒唐場面。一九八四年隨著最後一箱「益隆牌」爆竹運離氹仔舊廠房,這套維繫十餘載的紙本制度終在全面禁放令中黯然退場,如今僅存於老澳門茶客口中的「人情紙」軼事,恰似當年飄散在街角的淡藍硝煙,記載著那個法治與人情尚未截然對立的溫潤年代。

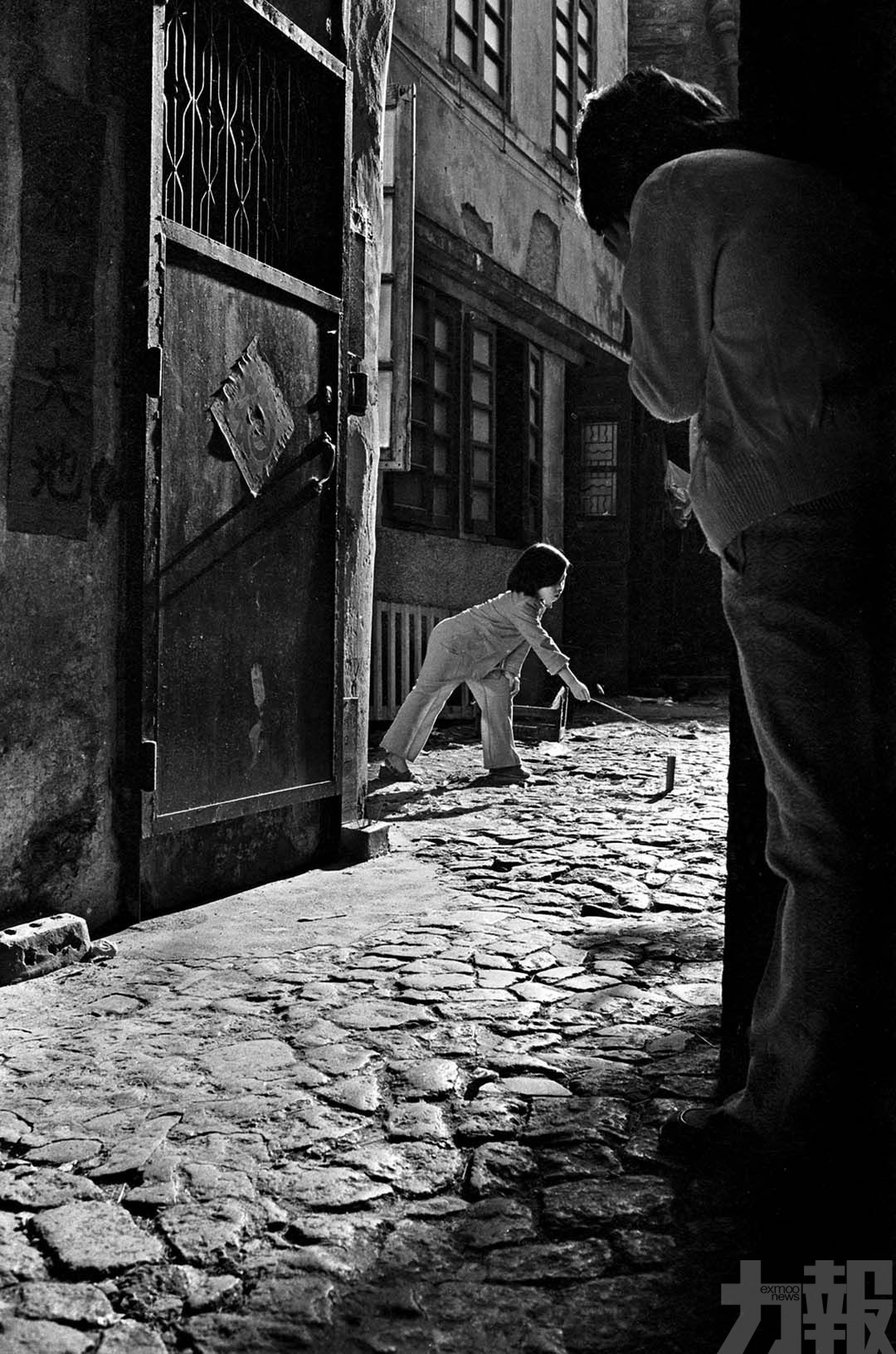

點炮竹。(澳門記憶官網圖片)