澳門的爆竹聲曾是節慶的靈魂,卻也暗藏火災與噪音的隱憂。百年來,從放任自流的街巷狂歡,到今日規劃嚴密的指定區域,這項傳統習俗經歷了一場悄無聲息的文明蛻變。燃放區的設立與遷移,不僅是城市治理的技術性調整,更折射出一座城市在傳統與現代間的智慧抉擇——既要留住煙火氣,也要守住安全線。 葡京對開海旁煙花燃放區。(澳門記憶官網圖片)

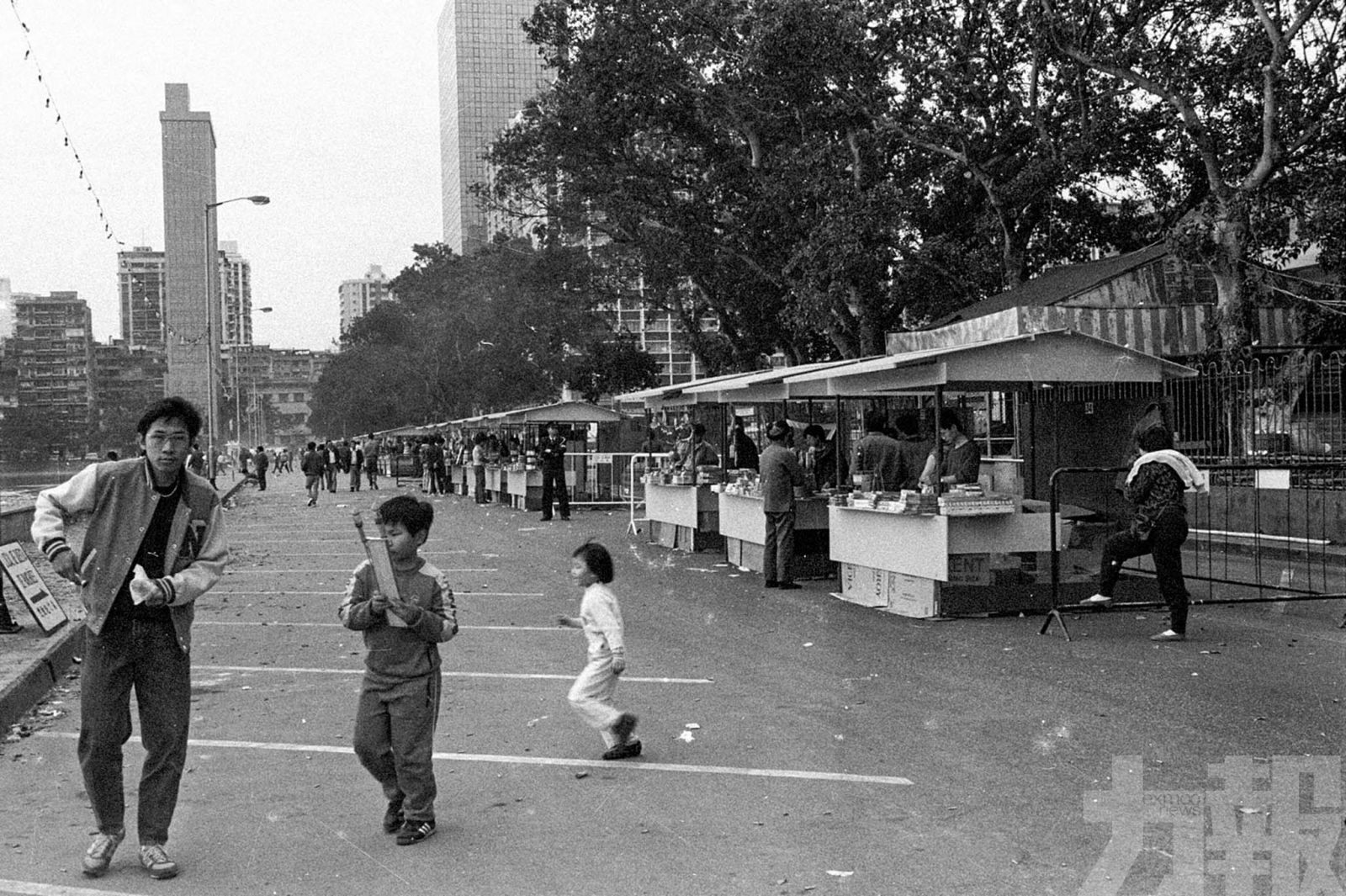

葡京對開海旁煙花燃放區。(澳門記憶官網圖片)

安全紅線下的燃放區誕生 葡京旁邊的炮竹燃放區。(澳門記憶官網圖片)

葡京旁邊的炮竹燃放區。(澳門記憶官網圖片)

澳門爆竹燃放區的出現,源自城市發展與公共安全的雙重壓力。二十世紀初期,爆竹作坊遍佈氹仔,家家戶戶以搓炮為生,每逢節慶街頭爆竹聲不絕於耳。然而隨著木屋區密集化、油庫與醫院等敏感設施增多,無序燃放的風險日益加劇。1972年大三巴牌坊周邊因火箭頻繁引發火災,成為壓垮駱駝的最後一根稻草——政府自此全面禁止該區域售賣爆竹,並開始探索空間隔離方案。1980年代,內港碼頭與新口岸填海區成為首批試驗點,但因鄰近住宅引發爭議。直至1998年《售賣與燃放爆竹法律制度》出台,正式確立「指定燃放區」制度,將風險隔離於城市邊緣。這項轉變背後,是澳門從漁港社區邁向現代都市的必然選擇。

燃放區的遷移軌跡

燃放區的選址猶如城市發展的縮影,每一步遷移都呼應著土地功能的轉型。早期燃放區多設於臨時填海地或廢棄碼頭,例如南灣海堤與水塘北角,但因交通不便逐漸被淘汰。2000年後,隨著旅遊塔填海工程完成,孫逸仙大馬路沿線的新城區成為固定燃放點。這裡遠離住宅與商業核心區,卻緊鄰旅遊地標,既能滿足安全需求,又可借勢觀光人流。在氹仔,燃放區從黑橋街遷移至史伯泰海軍將軍馬路,與賽車博物館、官也街形成「節慶動線」。2023年最新規劃顯示,澳門半島燃放區維持在旅遊塔對開的填海地,佔地約5,000平方米;氹仔則沿用史伯泰海軍將軍馬路近海傍區域。兩處皆配備消防車駐點、急救站與人流管制設施,節日期間實施單向通行與人流上限管控。這種佈局體現出精準的權衡——既利用邊緣地帶降低風險,又通過文旅配套激活節慶經濟。正如市政署官員所言:「燃放區不是禁地,而是傳統與現代共生的新舞台。」

文明延續的當代實踐

今日的澳門,正以創新手法賦予爆竹傳統新生命。在旅遊塔燃放區,電子煙花與無人機燈光秀取代部分火藥製品,既保留視覺震撼,又減少環境污染;龍環葡韻的文創市集裡,微型爆竹掛飾與非遺工作坊讓傳統技藝脫離危險性,轉化為可觸摸的文化記憶。更具深意的是政策協同效應。每年農曆新年期間,珠海情侶南路同步實施交通管制,形成跨境安全聯防;澳門環保局推動「環保爆竹認證」,鼓勵廠商採用可降解材料。這些措施並非簡單禁止,而是引導傳統習俗與現代城市共生。2024年春節數據顯示,兩處燃放區共接待逾5萬人次,火災事故為零。這組數字背後,是一場持續半世紀的文明實驗——當危險的硝煙散去,留下的不僅是安全底線,更是對文化根脈的溫柔守護。