澳門這座歷經四百多年滄桑的濱海小城,既是中西文化交融的典範,也是多元宗教共存的見證。從16世紀中葉葡萄牙人抵達澳門開始,這座城市的殯葬文化就隨著社會變遷而不斷演變,形成了一部獨特的城市發展史。目前澳門共有17座墳場,分布在澳門半島、氹仔和路環三個區域,它們不僅是逝者的安息之所,更是澳門社會文化變遷的重要見證。 富有西方特色的墓園(澳門記憶官網圖片)

富有西方特色的墓園(澳門記憶官網圖片) 九澳村民墳場(澳門記憶官網圖片)

九澳村民墳場(澳門記憶官網圖片)

清明時節將至,作為中國人,清明掃墓祭祖是大事一件,澳門開埠至今,中西文化不斷交匯融合,形成了澳門獨特的社會文化,這一點也體現在殯葬文化上。

在澳門開埠初期,殯葬體系呈現出鮮明的宗教分野。葡萄牙殖民者將天主教信仰帶入澳門,形成了以教堂為中心的殯葬格局。天主教徒去世後多葬於聖安多尼堂、風順堂等教堂附屬墓地,這些墓地嚴格限定在城牆範圍內,非教徒難以在此安葬。與此同時,隨著穆斯林商人的到來,18世紀在半島西側設立了伊斯蘭教墳場,這是遠東地區最古老的穆斯林墓地之一。

這一時期,華人的殯葬方式則呈現出完全不同的面貌。由於葡人實行「華洋分治」政策,限制華人入城,華人居民多采用傳統土葬方式,墓地分布在城牆外的塔石、望廈及珠海拱北一帶,尚未形成集中管理的墳場。這種殯葬格局深刻反映了澳門早期的社會結構,葡人壟斷城內空間,而華人則在城外延續著自己的喪葬習俗。

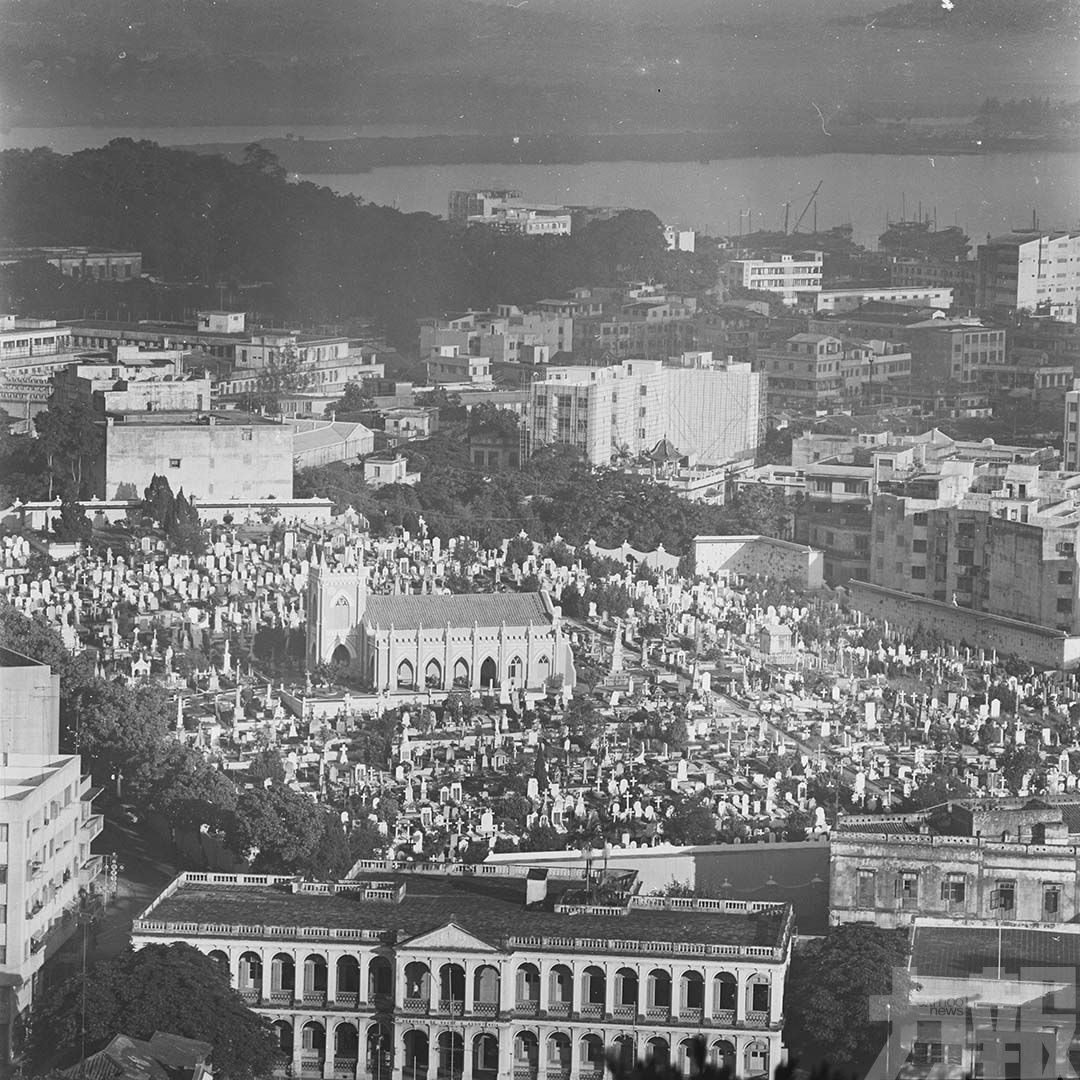

第一座公共墳場出現 俯瞰舊西洋墳場(澳門記憶官網圖片)

俯瞰舊西洋墳場(澳門記憶官網圖片)

19世紀是澳門殯葬制度發生重大變革的時期。1835年,葡萄牙政府頒布法令,禁止在教堂內埋葬死者,並要求墳場必須遠離居民區並築牆隔離。這一政策催生了澳門首個現代意義上的公共墳場——聖保祿墳場。但由於空間有限,該墳場很快飽和,澳葡政府遂於1854年在城外(今西洋墳場一帶)開闢了聖味基墳場(俗稱「舊西洋墳場」)。這座墳場最初僅限天主教徒使用,直至1911年才向公眾開放,成為澳門第一座真正意義上的公共墳場。

與此同時,其他宗教的殯葬場所也在這一時期得到發展。1821年,英國東印度公司設立了舊基督教墳場,以安葬新教徒。這座墳場採用新古典主義風格,墓碑上刻有英文、拉丁文等多種文字,成為澳門多元文化的重要見證。華人社會方面,隨著社會地位的提升,一些富裕家族開始建立私人墓園,而普通民眾則依賴義莊(如「鏡湖醫院義地」)處理身後事。這一時期,華人的喪葬文化雖然仍以土葬為主,但已開始受到西方文化的影響。

出台《澳門市立墳場規章》

20世紀上半葉,澳門經歷了人口結構的重大變化。抗日戰爭期間,大量難民湧入澳門,導致城市人口急劇增長,死亡率也隨之飆升。為應對這一情況,澳葡政府於1941年開設望廈聖母墳場(新西洋墳場),採用高密度埋葬方式。與此同時,離島的殯葬設施也得到系統化發展,氹仔的沙崗市政墳場和路環的市政墳場逐步完善,為離島居民提供殯葬服務。

1927年,《澳門市立墳場規章》的出台標誌著澳門殯葬管理制度的重要變革。該規章確立了分級管理制度,但仍保留天主教墳場的特權地位,反映出殖民時期宗教與政治的緊密聯繫。這一時期,墳場不僅是安葬死者的場所,更成為殖民政府實施社會管理的重要工具。

土葬成為歷史

20世紀後期,隨著澳門土地資源日益緊張,傳統的土葬方式面臨嚴峻挑戰。1974年,澳門首個火葬場——孝思墓園投入運營,標誌著澳門殯葬制度的重要轉型。1992年,政府推行「先葬後焚」雙軌制,規定市政墳場的遺骨在數年後須火化,這一政策極大地緩解了土地資源壓力。與傳統墓地相比,骨殖樓的容積率提升20倍,成為現代澳門殯葬的主流形式。

特別值得一提的是,包括舊基督教墳場、聖味基墳場在內的7處歷史墓葬區被列入世界文化遺產保護範圍,這些場所不僅具有殯葬功能,更成為澳門重要的歷史文化景觀。

從16世紀至今,澳門墳場的變遷史實際上是一部濃縮的城市發展史。它們見證了澳門從一個小漁村發展成為國際都市的整個過程,記錄了不同時期的社會結構、文化融合和宗教信仰。未來,隨著社會的持續發展,澳門的殯葬文化還將繼續演變,但無論如何變化,這些墳場作為城市記憶載體的價值將永遠值得珍視。