2025中國科幻大會近日於北京首鋼園登場,現場除發布最新產業報告外,《三體》作者、知名科幻作家劉慈欣也發表對人工智能(AI)發展的深刻看法。他直言,AI未來極可能取代大部分科幻作家,科幻創作的形態將迎來顛覆性轉變。他呼籲創作者應停止自我安慰,正視技術帶來的衝擊。

本屆中國科幻大會於3月28日揭幕,現場發布的《2025中國科幻產業報告》指出,2024年全國科幻產業總營收達1,089.6億元人民幣,與前一年基本持平,並連續兩年維持千億規模。報告亦顯示,科幻閱讀產業營收達35.1億元,年增10.7%;科幻影視產業則錄得67.1億元;微短劇與中短視頻發展迅速,成為新亮點;科幻遊戲產業營收高達718.1億元,較去年增長10.2%。

劉慈欣在會中指出,中國科技飛速發展為科幻創作提供獨特的「現實土壤」,如載人航天、量子通訊與AI技術的突破,都能成為創作養分。《流浪地球》中呈現的「全球合作拯救地球」情節,即是中國價值觀在科幻故事中的具體呈現。

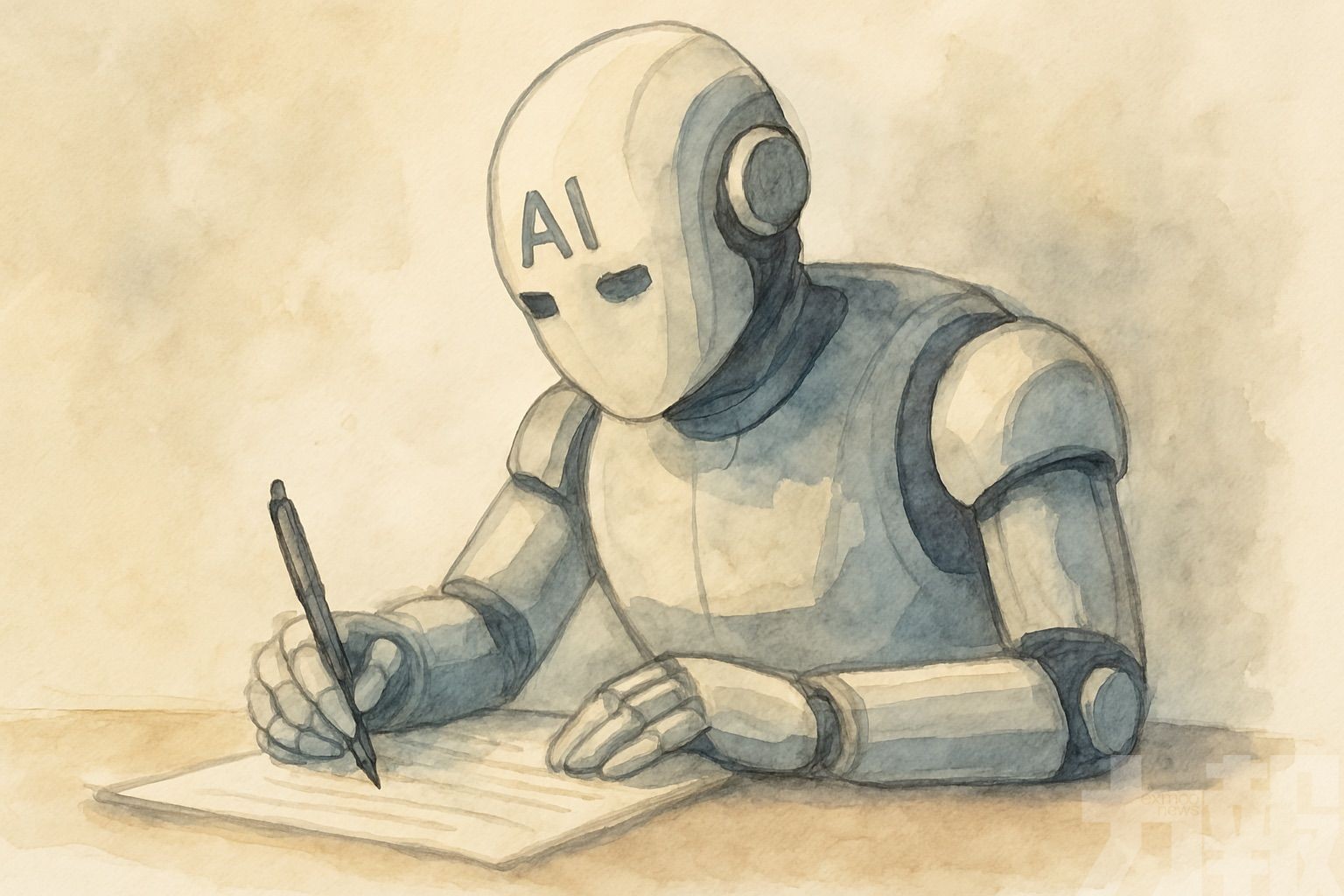

但他也提醒,在AI高速發展的背景下,科幻文學的創作生態正在悄然發生變化。他認為,隨著AI在文學創作領域持續進步,未來多數科幻作家可能被替代,唯有極具創造力與文學功力的頂尖作家才暫時無虞。

劉慈欣:停止以靈魂自我安慰

在接受央視財經專訪時,劉慈欣被問及AI大模型如「DeepSeek」是否將取代科幻小說家。他回應稱:「目前或許還不會,但十年、二十年後從理論上完全可能實現替代。」他直言,從科學角度出發,人類作家身上沒有什麼特質是AI永遠無法模擬的。

劉慈欣進一步指出,AI未來或將具備「定製化創作」能力,讀者只需輸入需求,AI便能自動生成小說,不滿意還可即時修改,甚至可能全面超越人類寫作水平。他認為,目前AI雖仍存在情感體驗、社會洞察與獨特創造力等方面的限制,但這些差距遲早會被科技縮小。

他強調:「我們應該停止用『靈魂』『情感』這些說法來自我安慰,應勇敢面對AI對創作帶來的天翻地覆的變化。」面對可能的顛覆,他呼籲創作者正視現實,調整心態,思考如何與技術共處、突圍與創新。

劉慈欣,1963年出生於北京,是中國最具國際影響力的科幻作家,被譽為「中國科幻第一人」。其代表作《三體》三部曲榮獲世界頂級雨果獎,奠定中國科幻文學的重要地位,其他作品如《流浪地球》《球狀閃電》亦被改編為影視作品,深受國內外讀者與觀眾喜愛。 (編輯部)