OpenAI於3月26日推出的最新圖像生成功能,能將人物轉化為宮崎駿風格的「吉卜力動畫角色」,迅速在全球社群平台引發「吉卜力化」熱潮,甚至連OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)也更換吉卜力風格頭像。但隨熱度而來的,卻是藝術倫理與著作權爭議,再度喚起業界對AI生成藝術與原創權利的激烈討論。

近日社群平台X(前Twitter)上流傳一封自稱來自吉卜力法律代理人的「警告信」,內容指控使用AI生成吉卜力風格圖像侵犯版權,還附上疑似「龍貓」插圖與「STUDIO GHIBLI, INC.」標誌。不過,經日媒《J-CAST》及《NHK》查證,吉卜力工作室已明確否認發出該信函,強調內容完全虛構,信中標註的電郵地址亦不存在。

這封假信引發廣泛關注,許多網友誤信為真,以為吉卜力已正式介入AI爭議,導致AI藝術創作者陷入壓力。一名名為 @tj_littlejohn 的帳號被指為散播警告信內容的始作俑者,據傳也是一款名為「Gib」的AI應用開發者,有人懷疑他是為炒作應用程式而製造假新聞。

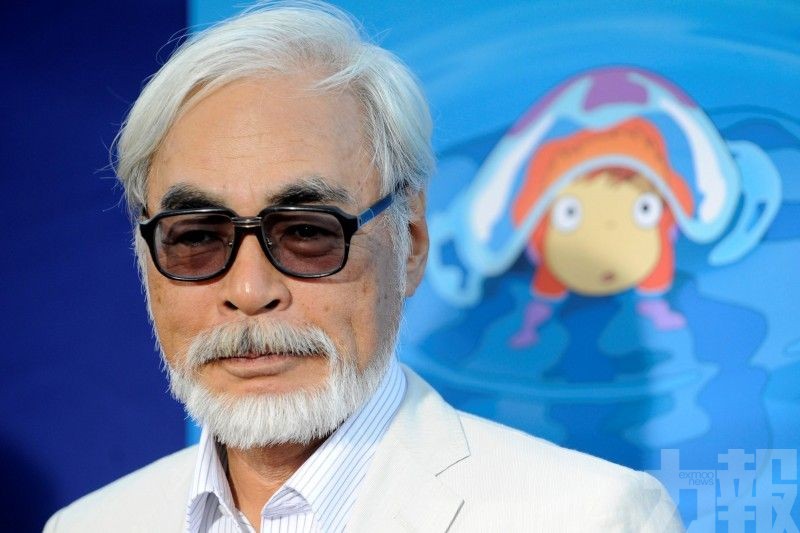

宮崎駿過去早有警告

雖然AI繪圖早已可生成如《飛天小女警》、《櫻桃小丸子》等卡通風格角色,但此次OpenAI的「吉卜力風格」功能特別引發巨大回響,主因是吉卜力動畫代表著獨特的人文精神與手繪美學。許多藝術家與粉絲認為,AI無法真正捕捉宮崎駿作品中的情感深度與對生命的細膩描繪。

2016年,宮崎駿曾在一場會議中觀看AI生成的動畫片段,畫面中僵硬蠕動的喪屍角色引發他極大反感。他痛批這類技術「是對生命的侮辱」,並沉痛表示「我們人類正逐漸失去對自己的信心」,「如果你們想創作這種東西,隨便你們吧,我覺得非常厭惡」。

這段影片隨AI熱潮再度流出,也讓外界反思AI創作與人性之間的界線。宮崎駿一向主張動畫是傳達世界之美的媒介,他在NHK紀錄片中曾說:「拍電影是為了傳遞從未被注意到的美麗。」

吉卜力風格難被AI複製

自1985年成立以來,吉卜力工作室始終堅持以傳統手繪製作動畫。宮崎駿認為「動畫的根本在於在紙上繪畫」,2001年作品《神隱少女》更動用了14萬張手繪稿。即使數位技術日益發達,吉卜力仍選擇保留紙本分鏡與人工草稿,僅在後製時輔以CG技術。

儘管2023年上映的《蒼鷺與少年》使用了一部分電腦圖像技術,但對比AI自動生成的圖像,吉卜力作品中所蘊含的「人性溫度」仍無法取代。在評論AI動畫時,宮崎駿提到他每天早上會去看望一位身障朋友,那位朋友伸手擊掌都困難。他說,「這些AI創作者,連什麼是痛苦都不懂,就別說別的了,我覺得這是在接近人類的末日」。

吉卜力製作人鈴木敏夫亦曾在2020年表示:「我們仍然手工繪製所有畫面,因此完成一部電影需要更多時間。」(編輯部)